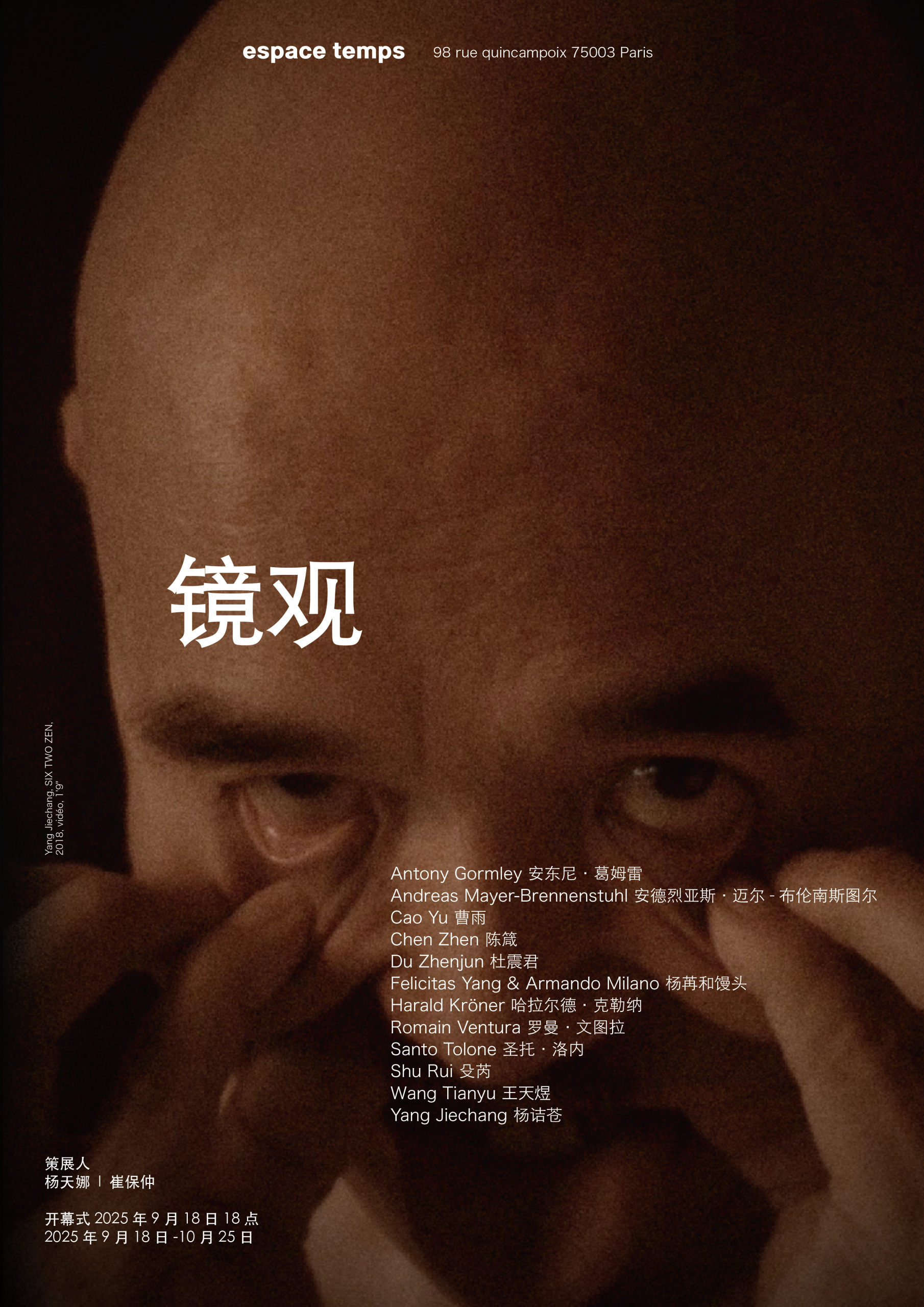

镜观:当代自画像

2025年9月18日-10月25日

开幕式 2025年9月18日 18点

艺术家

Antony Gormley 安东尼·葛姆雷,Andreas Mayer-Brennenstuhl 安德烈亚斯·迈尔-布伦南斯图尔,Cao Yu 曹雨,Chen Zhen 陈箴,Du Zhenjun 杜震君,Felicitas Yang & Armando Milano 杨苒和馒头,Harald Kröner 哈拉尔德·克勒纳,Romain Ventura 罗曼·文图拉,Santo Tolone 圣托·洛内,Shu Rui 殳芮,Wang Tianyu 王天煜,Yang Jiechang 杨诘苍

策展人

杨天娜,崔保仲

镜观:当代自画像

杨天娜 (Martina Köppel-Yang)

展览《镜观》呈现了十三位来自不同年龄与文化背景的艺术家自画像创作。作品媒介的多样性一如艺术家自身的多元性,涵盖绘画、摄影、视频、物件、雕塑及装置。展览标题指向艺术家创作自画像时的特殊立场与视角——在传统上作为自我观察工具的镜子,如今已在相机手机等电子镜像设备中找到相似的功能。在镜子后面(Derrière le miroir)的艺术家,同时是反射的影像、创造者与凝视反射的观者。

在今天,通过自拍建立人设已经成为无处不在的日常行为,同时也构建了一个巨大的自我观察的空间。如此,艺术家的自画像提供了一种令人欣喜的反差。艺术家的目光超越镜面表象,穿透虚幻的反射,追寻真实图像。

当代自画像采用多元的自我表征策略:从写实到转喻,从抽象到戏谑,从诗意行为到自我展示,从路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois)前卫的“我即作品”,到概念性的自我消解。然而自我编撰行为始终是所有自我表征形式的内在组成部分。与观者的眼神直接碰触仍是许多自画像的特征,强调着目光的双重性——既向外又向内。最终,核心问题依然存在:被反射的究竟是谁的自我?

正如米克·巴尔(Mieke Bal)所言:“作品与其主体之间的同一性并不一致;读者/观者的介入使其碎片化,其立场本质上是悖论性的。”作为被反射自我的一部分,艺术家因此不仅成为主体,更成为隐含的观者。同时,作为阅读与观看模式的自我反思,成为对艺术创作行为本身的思考。在这种意义上,自画像始终是对艺术本质与艺术家角色的反思。本次展览从四个视角切入主题:呈现、反思、观看与身份。

呈现

安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)把自己身体作为模型,创作等身的雕塑。此次展出的漂浮5号 (Float 5, 2018)是一件小型铸铁作品。与其大多数雕塑一样,它摒弃了个体特征,呈现的是泛人类形象。对葛姆雷而言,这件作品并非狭义上的自画像,而是一种对人体与空间及周遭世界产生的关系。

与葛姆雷相反,杨诘苍的《四十岁自画像》(1996)明确框定为艺术家生命特定时刻的自我表征。杨诘苍不在意形似或写实,更注重通过遒劲墨线传达生命能量——这些笔触既塑造形体,更体现艺术家心性。其视频作品《六二禅》(2018)中,六十二岁的艺术家做鬼脸的表情,同样标记着自我表征的特殊时刻。杨诘苍以智慧将自己塑造成洞察存在本质的佛教阿罗汉。

桑托·托洛内(Santo Tolone)的摄影《圣徒》(2025)构成一种静物自画像。艺术家未描绘自身特征,而以一盘去皮水果呈现自我。作为静物肖像系列的一部分,该作沿袭米兰文艺复兴画家阿尔钦博多(Arcimboldo, 1527-1593)的遗产——这位以水果、蔬菜和日常物件构成复合头像而闻名的画家。与同样源自米兰的阿尔钦博多相似,托洛内运用水果与色彩作为性格与心境的象征标记。通过精确的形式与现代主义简化,《圣徒》以诗意的状态,同时呈现出摄影作品的像征性与装饰性。

观看与反思

我们只能通过距离感知自我。罗曼·文图拉(Romain Ventura)的油画系列《焦虑者》(Les Angoissées, 2024)以巴洛克风格戏剧化地呈现艺术家的面孔,他以恐惧不安的表情观看镜中的自己。这些作品令人想起库尔贝的《绝望者》(Le Désespéré, Gustave Courbet, 1845)。库尔贝以穿透性目光直面观者,文图拉则将目光转向不可见的镜子,引入第二重反射层。他的绘画类似电影静帧:观者仿佛透过镜头观察正在端详自我的艺术家。文图拉通过叙事建构使作品产生普遍共鸣。

观看同样构成馒头(Armando Milano)与杨苒(Felicitas Yang)的双联作《肖像-自画像》(Portrait-Autoportrait, 2025)。两位艺术家透过玻璃纹理拍摄对方,探索反射的概念以及通过他者之眼感知自我。扭曲模糊的特征揭示出感知与表征仅是类似:镜观——假定中的“真实”映像——其完整复杂性始终不可触及。

哈拉尔德·克勒纳(Harald Kröner)的作品可以理解为作艺术家人格的自我表表现。他将光线(主要是霓虹)与语言系统结合,在空间中变成展开的视觉诗歌。霓虹文字 (Gracehoper, 2023)暗喻艺术家始终追随直觉。《显现即显现》(What appears is what appears, 2025)由霓虹灯环绕黑色圆盘构成,盘上刻写“显现即显现”的短语。观者在阅读文字时,亦在镜子里看到自身倒影,体验艺术家与作品相遇的原始经验。这种同语反复本身即构成自画像。克勒纳的《多重自我》(Me, Myself & I, 1999-2025)在透明灯箱中放置呈现该灯箱影像的幻灯片,同时暴露内部结构并生成双重反射。就如前面那件作品,他基于相互反射的原则构建观看的模式。

身份、断裂与自主

断裂与错位是艺术家杜震君、曹雨、王天煜和殳芮艺术实践的核心。

杜震君的《杜氏蓝》与《红手》(Le bleu de Du, Main Rouge均2025)是其近年新创作。艺术家将数码照片与AI生成图像作为绘画素材。本次展出的自画像,杜以手机对着镜子自拍为模板。这种双重反射策略不仅是内省手段,更呼应其早期数码照片拼贴(如《巴别塔》2010),成为对当代媒体饱和社会的尖锐评论。

曹雨的视频作品《我有》(I have, 2019)中,艺术家列举个人特征、生平细节与社会认定的优势。每句皆以“我有”开头,任意排序强调塑造身份属性的多元性。然而机械的列举节奏,暗示个人主体性被社会规范所塑造。

王天煜通过摄影拼贴呈现视觉断层。《被拍蛋糕的瞬间反应》(The Moment of reaction, the cake was smashed, 2024)将艺术家面部碎片化为不连贯部分,宛如在喜悦与恐惧间摇摆的记忆残片拼装而成。通过将个人经验客体化,王天煜反思女性在社会中的处境,以及家庭中持续存在的性别暴力。

在《离乡背井的人》(Déracinés, 2023)中,殳芮将迥异的元素并置:法国居留证与右下角拥挤在船上的难民,图像相互映衬——这直接唤起了对兰佩杜萨移民新闻画面的集体记忆。艺术家通过刻意采用的稚拙风格与鲜明色彩,凸显出权力结构的僵硬性与移民生存境遇的脆弱性之间的错位。作品由此深刻揭示了流亡体验如何彻底颠覆一个人的存在根基。

个人与文化身份的问题亦是陈箴《最重要的事》(La chose la plus importante, 1990)的核心。艺术家在过期的身份证明上写到:“艺术中最重要的是先出示艺术家身份证”。陈箴以一种幽默的方式指出文化身份概念——即基于跨经验与协同能量的跨文化性。若将艺术理解为能量、思想与想象的场域,它便能超越僵化的结构与定义,通向新视角与存在模式。

展览最大尺寸的作品是安德烈亚斯·迈尔-布伦能施图 (Andreas Mayer-Brennenstuhl) 的装置《自主-主权-中性灰:安德烈亚斯·迈尔-布伦能施图》(Autonomous, sovereign, neutral grey-andreas mayer-brennenstuhl, 2001),原为其斯图加特美术学院的展览而创作。由中密度纤维板、军大衣、喷壶、“自主-主权-中性灰”字样、艺术家姓名及肖像组成,构成他所谓的“别名自画像”。事实上,迈尔-布伦能施图用当时BILD-ONLINE主编彼得·维尔滕贝格尔的肖像替换了自身形象。运用其作品中典型的冷静视觉语言与现代主义美学,他将自画像转化为政治宣言,援引现代资产阶级社会核心概念——自主、主权、中立——同时通过“中性灰”色彩的暗示从内部瓦解这些概念,揭露它们仅是别名甚至幻象。该装置由此展现艺术自主性概念与社会决定现实之间的张力,最终质疑超越自足表象的艺术本质。

1 Bal, Mieke, Reading Rembrandt. Beyond the Word Image Opposition,Cambridge University Press, Cambridge, 1991: pp.247.

策展人

Martina Köppel-Yang 杨天娜

杨天娜,独立艺术史学者、策展人。杨氏和当代艺术的渊源始于八十年代中期,当时她撰写和发表了大量的相关文章。她的博士论文《符号的较量:对1979-1989中国前卫艺术创作的符号学分析》(香港 timezone8, 2003)是一本关于中国80年代艺术的重要参考著作。

Joseph Cui 崔保仲

崔保仲,巴黎espace temps艺术空间总监,法国华裔策展人、艺评人。2002年旅法,哲学、神学、文学专业,2013年在巴黎创建VIA Paris当代艺术协会,支持年轻艺术家的展览和驻地交流。师承法兰西学院院士François Cheng(程抱一),梳理20世纪至今的旅法华人艺术家的文献资料,研究旅法华人艺术家创作中的跨文化现象。2012年开始在巴黎进行策展活动,至今已在中法两国策划50多次展览。

艺术家

Antony Gormley 安东尼·格姆雷

安东尼·葛姆雷因其雕塑、装置与公共艺术作品而广受赞誉,这些作品探索了人类身体与空间的关系。自1960年代以来,他通过对自己及他人身体的批判性介入,拓展了雕塑艺术的潜能,以此直面人类在自然与宇宙中所处位置的根本命题。葛姆雷始终尝试将艺术的空间定义为一种“生成之地”——新的行为、思想与情感在此悄然萌发。

Andreas Mayer-Brennenstuhl 安德烈亚斯·迈尔-布伦南斯图尔

安德烈亚斯·迈尔-布伦南斯图尔1957 年出生于巴登-符腾堡州海尔布隆。自由艺术家、大学教授、作家、艺术行动家、认证艺术治疗师。他曾于尼尔廷根艺术与设计学院师从K.H. Türk教授和G. Dreher教授,并在斯图加特国立造型艺术学院师从Micha Ullman教授。自1985年起,在国内外举办展览并参与联展。工作重点为艺术及社会语境下的装置、行为与干预,以及参与式项目和协作。

Cao Yu 曹雨

1988 生于中国辽宁。工作和生活在中国北京曹雨独特的艺术实践勇敢地探讨了身体、性别、身份等问题。曹雨用自己的身体推翻边界,清晰而有力地为她自身以及新一代艺术家大胆发声。她的作品挑战了社会规范,对当下的相关女性问题作出了新的阐释。在这一过程中,这位拥有自由灵魂与专注精神的艺术家为我们开启了新的可能性。

Chen Zhen 陈箴

中国最早的装置艺术家之一,先后毕业于上海工艺美术学校和上海戏剧学院。1986年赴法国留学,曾先后在巴黎国立高等美术学院和巴黎造型艺术高级研究院学习并任教。从1989年起,他在法国和世界各地参加了上百个个展和各种重要的主题性艺术展,为中国当代艺术在国际艺坛上的地位作出了独到贡献。

Du Zhenjun 杜震君

杜震君1961年出生,曾就读于上海工艺美院和上海大学美术学院,接受绘画与雕塑专业训练,1999年获法国雷恩地区美术学院硕士学位。尽管接受古典艺术教育,他仍成为首批将数字技术融入艺术创作的艺术家之一,创作交互装置作品,并将数字媒体称为”解构信息与新技术社会中权力维度的创作方式”。杜震君的作品聚焦”现代人”与人类悲剧主题,尤其着力展现苦难与挑战中人类行为的癫狂状态,试图传达其所谓的”普世人类境遇”。

Felicitas & Armando 杨苒和馒头

杨苒和馒头成长于多元文化背景的环境。杨苒出生在巴黎的一个中德混血家庭,而馒头则来自于一个移民到美国俄亥俄州的意大利家庭。两人都在高中时选修了电影课程,自此激发了他们对电影的热爱。2013年,他们在纽约电影学院(NewYork Film Academy)相遇,于2016年获得电影美术制作学士学位。虽然他们主修电影导演,但在技术方面也颇有天赋,常常一起合作各种项目。馒头还会客串灯光师,杨苒担任摄影助理。

Harald Kröner 哈拉尔德·克勒纳

哈拉尔德·克勒纳生于1962年。1984-90年 师从鲁道夫·肖夫斯,就读于斯图加特国立美术学院1994年 获巴登-符腾堡艺术基金会奖学金2002/03年 获巴塞尔巴特尔斯基金会工作室奖学金2005/06年 入驻巴黎国际艺术城

Romain Ventura 罗曼·文图

罗曼·文图拉从现代生活的流变与变迁中汲取创作主题与工具。他的绘画以手机拍摄的照片为基底,捕捉亲密之人或陌生众生——无论是劳动者还是无家可归者——的日常瞬间,主要呈现室内空间或都市景观。其后便是工作室里的创作:用油画颜料,通过漫长的反思、剖析、与画布的肉身角力,实现对现实的升华。通过构图游戏、意象割裂与光影效应,文图拉的绘画揭示了全球化时代下生活的庸常与被无限复制的数字孤独,如同显影剂般照见事物的背面,呈现那些隐匿的暗面与美。

Santo Tolone 圣托·洛内

圣托·洛内1979年生于科莫,他曾在米兰布雷拉美术学院学习绘画。他的教育背景深受米兰伊索拉艺术中心(Isola Art Center)的长期影响,这是一个基于社区的艺术家自主运营机构。桑托的艺术与策展实践致力于探索交流、互动、辩证对话以及与其他艺术家的合作。他的展览《花园里的印度人》(L’Indiano in giardino),又名《当你进入展览,思考这场由一位你不认识的名为罗西先生策划的群展》,曾遍布伊索拉街区各处。2008年,在与艺术家马泰奥·马谢罗尼以“Santomatteo”名义合作五年后,桑托开始独立创作。通过视频、摄影、装置和雕塑等多元介入方式,他的实践始终试图追踪从心智建构到意义呈现、从方案到实现的路径,从而成为抽象的反面。

Shu Rui 殳芮

殳芮出生于中国苏州,毕业于利摩日国立高等艺术与设计学院,现生活和工作于利摩日与巴黎。她的绘画方式或多或少受到全球环境的影响,其作品常呈现一种不稳定的特质:既无固定的创作主题,亦无明确的研究对象,甚至连背景都可能被省略。她以碎片化、去中心化的现实主义手法描绘事物。其创作兼具自传性与纪录片式的双重维度。她主要致力于以”讲述”的方式描绘自己拥有的物品:衣服、包包、熨斗、书籍、手机、食物以及消费过的产品包装。她怀着某种敬畏之心再现这些物件,临摹包装图案时如同在复制大师杰作。

Wang Tianyu 王天煜

她现居住于瑞士洛桑以及法国巴黎,往返于中国,法国与瑞士之间。的创作以日常行为中让人“不适”的感受为出发点,围绕身体经验和意识现象展开,并向超现实主义、梦幻主义,甚至有时是怪诞的方向发展。通过这种方式,她从视觉和叙事层面破坏并消解了事物本应具备的属性和功能,形成了一种“以日常对抗日常”的张力。在图像创作中,她以行为作为叙事的发生点,图像则作为创作的结果。通过这种“摄影性行动(New photographic action)”,她重新思考她曾认同与服从的,重新思考“个人即政治”在当下摄影语境中的可能。她的创作游走于记忆、经验和想象的“间隙”之中,创造出多层次且流动的叙事,并以发自内心的形象为特征。通过这一过程,她将个人经历与集体历史联系在一起,将个人意识转化为一种共同的意识。她的创作深受家乡民间传说、艺术史和心理学的影响。

Yang Jiechang 杨诘苍

杨诘苍1956年生于广东省佛山,现在法国巴黎和德国海德堡生活和工作。1982年毕业于广州美术学院国画系。早年学习传统书法和水墨画,吸收了大量观念技法用于当代艺术创作。因参加1989年中国美术馆的《中国现代艺术展》和蓬皮杜艺术中心的《大地魔术师》展而被国际艺术界关注。1980年代末移居欧洲,艺术创作涉足水墨、装置、行为、影像艺术等多种形式。代表作“千层墨”系列。