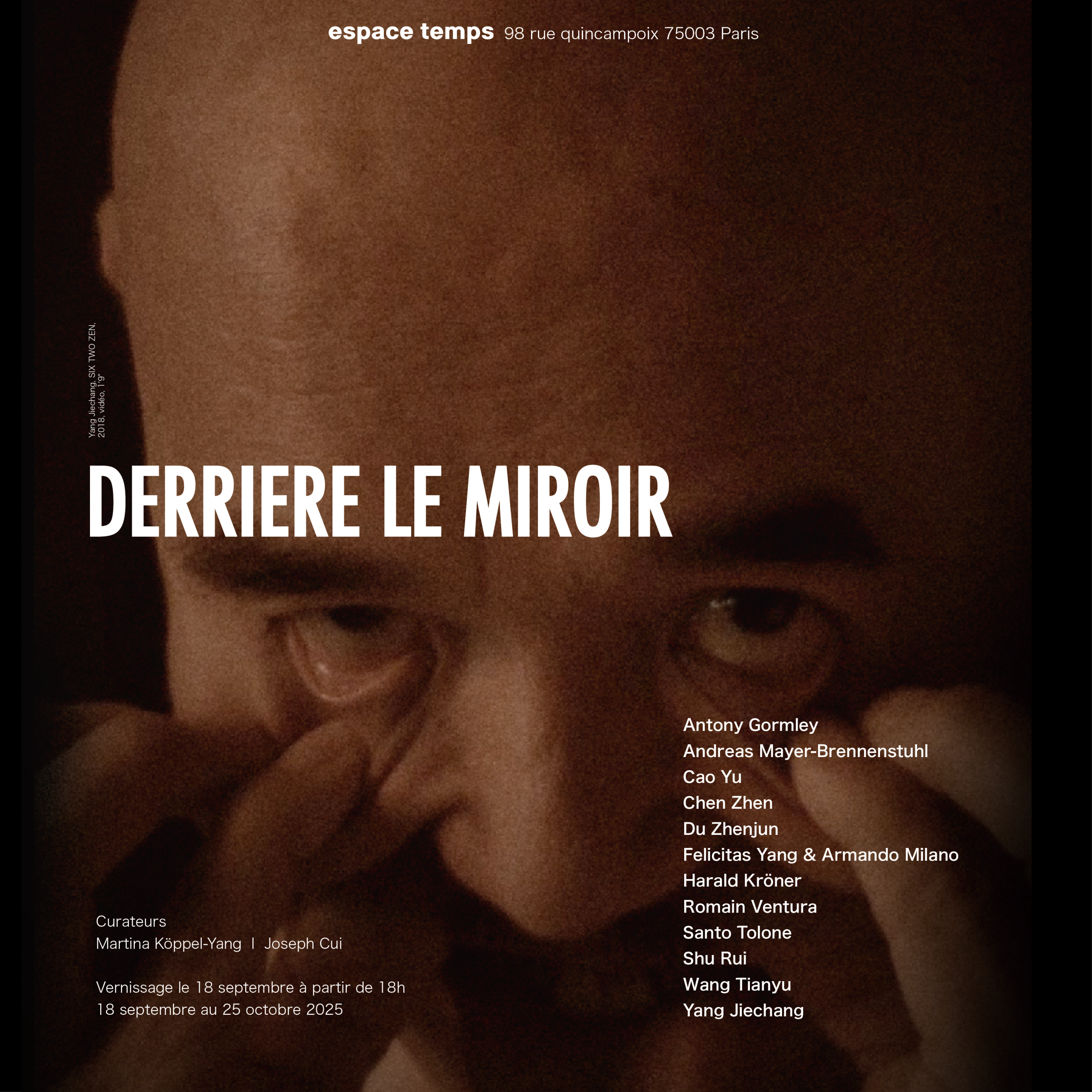

DERRIERE LE MIROIR

18 septembre – 25 octobre 2025

Vernissage le 18 septembre 2025 à partir de 18h

Artistes

Antony Gormley, Andreas Mayer-Brennenstuhl, Cao Yu, Chen Zhen, Du Zhenjun, Felicitas Yang & Armando Milano, Harald Kröner, Romain Ventura, Santo Tolone, Shu Rui, Wang Tianyu, Yang Jiechang

Curateurs

Martina Köppel-Yang I Joseph Cui

Derrière le miroir: Autoportraits contemporains

Martina Köppel-Yang

L’exposition Derrière le miroir réunit des autoportraits de treize artistes appartenant à des générations et à des contextes culturels différents. La diversité des médiums employés — peinture, photographie, vidéo, objets, sculpture, installation — reflète cette pluralité. Le titre renvoie à la position singulière de l’artiste au moment de la création d’un autoportrait. Le miroir, instrument traditionnel de l’auto-réflexion, trouve aujourd’hui son équivalent dans les dispositifs contemporains : appareils photo, caméras, smartphones fonctionnent comme autant de miroirs électroniques. L’artiste, situé « derrière le miroir », se fait simultanément reflet, créateur et spectateur.

À une époque où l’auto-mise en scène par le selfie est devenue une pratique quotidienne omniprésente et un puissant espace de projection, l’examen attentif d’autoportraits artistiques offre un contrepoint salutaire. Le regard de l’artiste dépasse la simple surface spéculaire : il traverse le reflet pour tenter de trouver une image vraie.

Les autoportraits contemporains déploient un éventail de stratégies de représentation : du réalisme à la métonymie, de l’abstraction au jeu ironique, de la performance poétique à l’exhibition de soi. Ils vont du « je suis mon œuvre » radical de Louise Bourgeois jusqu’à des formes d’auto-annulation conceptuelle. Pourtant, l’auto-édition — ce choix de la manière dont on se présente à autrui — demeure au cœur de toutes ces pratiques. Le contact visuel direct avec le spectateur reste une caractéristique récurrente. Le regard, tourné à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur, en constitue le centre névralgique. La question fondamentale demeure : quel « moi » est reflété ?

Comme l’a formulé Mieke Bal : “L’identité entre l’œuvre et son sujet (…) n’est pas unifiée ; elle est fragmentée par l’intrusion du lecteur/spectateur dont la position est intrinsèquement paradoxale.” 1Ainsi, l’artiste devient à la fois sujet et spectateur implicite de son image. L’auto-réflexion, en tant que mode de lecture et de vision, apparaît dès lors comme une méditation sur l’acte créateur lui-même. L’autoportrait se révèle toujours double : exploration de l’identité, mais aussi réflexion sur la nature de l’art et le rôle de l’artiste.

L’exposition aborde cette thématique sous différents angles : représentation, réflexion, regard et identité.

Représentation

Antony Gormley est mondialement reconnu pour ses sculptures grandeur nature moulées d’après son propre corps. L’œuvre exposée ici, intitulée Float 5 (2018), constitue cependant une petite fonte, tout aussi caractéristique de sa démarche. Dépourvue de traits distinctifs, elle incarne moins l’individualité que l’image générique d’un être humain. Gormley ne conçoit pas ces sculptures comme des autoportraits au sens strict, mais comme des mises en relation du corps humain avec l’espace et avec le monde qui l’entoure.

À l’inverse, Self-portrait at Forty (Autoportrait à quarante ans, 1996) de Yang Jiechang met explicitement en avant une temporalité biographique, comme l’indique le titre. Toutefois, l’artiste privilégie moins la ressemblance physique que l’expression d’une énergie vitale. Les vigoureux coups de pinceau noirs traduisent une présence, une intensité personnelle qui vaut autant représentation de l’artiste que la figure elle-même. La vidéo Six Two Zen (2018) poursuit cette exploration temporelle : à 62 ans, Yang se met en scène grimaçant, évoquant une figure d’Arhat bouddhiste parvenu à une compréhension profonde de l’existence.

L’approche de Santo Tolone dans Saint (2025) prend la forme d’un autoportrait en nature morte. Au lieu de peindre ses traits, l’artiste se représente par une assiette de fruits pelés. Cette œuvre, issue d’une série de portraits en nature morte, convoque l’héritage d’Arcimboldo (1527–1593), maître milanais de la Renaissance, qui composait des visages à partir de végétaux et d’objets. Comme son illustre prédécesseur, Tolone —qui lui-même a étudié à Milan — utilise fruits et couleurs pour suggérer des qualités personnelles et instaurer une atmosphère. Avec sa rigueur formelle et sa réduction moderniste Saint se présente comme une pièce à la fois élégante et poétique, qui joue avec l’ambivalence entre représentation symbolique et objet décoratif.

Regard et reflet

On ne peut véritablement se saisir soi-même qu’à travers une mise à distance. La série d’autoportraits de Romain Ventura, Les Angoissées (2024), en constitue une démonstration saisissante. Le visage de l’artiste y apparaît dramatiquement éclairé, dans une facture rappelant la théâtralité baroque, tandis qu’il se confronte à son image reflétée, déformée par la peur. Ces œuvres évoquent immanquablement Le Désespéré (1845) de Gustave Courbet. Toutefois, là où Courbet fixe frontalement le spectateur d’un regard intense, Ventura détourne ce face-à-face en dirigeant son regard vers un miroir invisible. Ce dispositif crée une strate supplémentaire de réflexion : ses peintures prennent l’apparence de captures d’écran, comme si le spectateur observait l’artiste à travers l’objectif d’un appareil photographique. En se plaçant dans cet entre-deux — entre introspection et extériorisation médiatisée — Ventura élabore un récit visuel qui confère une portée universelle à ses autoportraits.

Le regard constitue également le centre du diptyque Portrait-Autoportrait (2025) réalisé par Armando Milano et Felicitas Yang. Le projet repose sur le principe de réflexion mutuelle et sur la mise en jeu de l’image de soi dans le regard de l’autre. Les artistes se photographient derrière une vitre structurée qui brouille et fragmente leurs traits. Ici, perception et représentation se révèlent toujours approximatives : l’image « derrière le miroir », l’image supposée authentique, échappe à toute saisie totale. L’œuvre suggère que la vérité de l’autre demeure fondamentalement insaisissable.

Les recherches de Harald Kröner peuvent quant à elles être interprétées comme des représentations symboliques de la persona de l’artiste. Son vocabulaire plastique combine lumière — notamment le néon — et systèmes sémiotiques tels que le langage, pour donner forme à de véritables poèmes visuels. L’écriture en néon gracehoper (2023) évoque l’idée que l’artiste est toujours en quête d’intuition. Was sich zeigt, ist was sich zeigt (2025), consiste d’un anneau de néon qui entoure un cercle noir autour duquel est inscrit « ce qui apparaît est ce qui apparaît ». Le spectateur, qui lit cette phrase, se voit simultanément reflété dans la surface noire, rejoignant l’expérience première de l’artiste face à son propre dispositif. Le texte devient alors une formule tautologique qui s’érige en autoportrait implicite. Enfin, le multiple me, myself & I (1999–2025) se compose d’une boîte lumineuse transparente contenant une diapositive représentant l’image de la boîte elle-même. Le spectateur en découvre à la fois l’intérieur et le double reflet généré, dans un jeu de renvois auto-référentiels qui prolonge la logique de la réflexion mutuelle déjà à l’œuvre dans les pièces précédentes.

Identité, discontinuité, autonomie

La discontinuité et la dislocation apparaissent comme des vecteurs déterminants dans les pratiques de Du Zhenjun, Cao Yu, Wang Tianyu et Shu Rui. Ces stratégies visuelles et conceptuelles traduisent une interrogation constante sur les modes de construction et de représentation de l’identité.

Le bleu de Du et Main rouge (2025) s’inscrivent dans la continuité de la recherche picturale récente deDu Zhenjun. L’artiste utilise des photographies numériques et des images générées par intelligence artificielle comme matériau de base pour ses compositions. Dans les autoportraits présentés, l’usage du reflet photographié à l’iPhone produit un dispositif de redoublement qui opère à la fois comme exercice d’introspection et comme critique sociale. Dans la lignée de ses premiers photomontages numériques, Du questionne ainsi la domination des images médiatiques dans la construction des subjectivités contemporaines.

La vidéo I Have (2019) de Cao Yu met en scène l’artiste dans un exercice performatif d’énumération de caractéristiques personnelles, de données biographiques et de qualités socialement valorisées. Chaque proposition, introduite par « J’ai », se juxtapose à la suivante sans hiérarchie apparente. Cette structuration aléatoire souligne la multiplicité constitutive de l’identité, tandis que la répétition mécanique confère au geste une dimension critique, en révélant la prégnance des normes sociales dans l’élaboration du sujet.

Chez Wang Tianyu, la discontinuité se matérialise par le recours au collage photographique. Dans The moment of reaction, the cake was smashed (Le moment de la réaction, le gâteau a été écrasé, 2024), le visage de l’artiste se fragmente en une mosaïque de réminiscences hétérogènes, à la fois heureuses et traumatiques. Ce visage disloqué, assemblage de mémoires contrastées, se présente comme une

métaphore des violences intrafamiliales et de leurs persistances dans l’expérience quotidienne.

Dans Déracinés (2023) Shu Rui associe des éléments disparates, la reproduction de son permis de séjour y côtoie, dans l’angle inférieur, l’image peinte de réfugiés entassés dans une embarcation — réminiscence directe des images médiatiques de Lampedusa. Par son style pictural volontairement naïf et coloré, l’artiste met en exergue le décalage entre la rigidité des structures de pouvoir et la fragilité existentielle de la condition migratoire. L’œuvre souligne ainsi le caractère profondément déstabilisant de l’expérience de l’exil.

La problématique de l’identité se retrouve également au cœur de l’œuvre de Chen Zhen intitulée La chose la plus importante (1990). L’artiste y inscrit, au-dessus de ses anciens papiers d’identité, l’énoncé : « Le plus important en art est de montrer d’abord la pièce d’identité de l’artiste. » Développant une conception alternative de l’identité culturelle, la transculturalité, Chen privilégie les notions de trans- expérience et de synergie. L’art, envisagé comme champ d’énergies, de pensées et d’imagination, acquiert alors une capacité transgressive : il excède les structures normatives et ouvre la voie à des modes d’existence alternatives.

L’installation de Andreas Mayer-Brennestuhl avec le titre autonom-souverän-neutralgrau: andreas mayer-brennenstuhl (2001), réalisée pour la première exposition de l’artiste à l’Académie des beaux-arts de Stuttgart, constitue une pièce centrale de ce parcours. L’œuvre se compose de panneaux en MDF, d’un manteau militaire, d’un arrosoir, des termes « autonom-souverän-neutralgrau », du nom de l’artiste et d’un portrait. Mayer-Brennenstuhl définit cette configuration comme un « autoportrait d’alias » : il substitue à sa propre image celle de Peter Würtenberger, alors directeur de BILD-ONLINE. Par le biais d’une esthétique moderniste épurée, il convoque les concepts fondateurs de la société bourgeoise moderne — autonomie, souveraineté, neutralité — tout en les minant de l’intérieur par l’évocation de la couleur « gris neutre », terme qui en révèle le caractère illusoire. L’installation met ainsi en tension l’autonomie de l’œuvre d’art et la réalité de ses déterminations sociales, interrogeant in fine la nature même de l’art au-delà de son apparence autosuffisante.

1 Bal, Mieke, Reading Rembrandt. Beyond the Word Image Opposition,Cambridge University Press, Cambridge, 1991: pp.247.

Curateurs

Martina Köppel-Yang

Est sinologue, historienne de l’art et curatrice. Elle travaille dans le domaine de l’art contemporain chinois depuis le milieu des années 1980. Sa recherche se concentre sur les stratégies artistiques et la politique culturelle de la Chine. Sa monographie Semiotic Warfare – The Chinese Avant-garde 1979 – 1989, a Semiotic Analysis (Hong Kong : timezone8, 2003) est un ouvrage de référence sur l’art chinois des années 1980.

Joseph Cui

Directeur de l’espace temps, curateur et chercheur. Arrivé en 2002 à Paris, il est diplômé en théologie et en philosophie de l’Ecole des Bernardins et en littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle. En tant que chercheur, son domaine d’étude comprend un siècle d’artistes chinois en France, du début du 20ème siècle, jusqu’à la génération actuelle. Proche de François Cheng, il commence à constituer l’archive des artistes chinois en France et tente une analyse du phénomène transculturel de leurs créations artistiques.

Artistes

Antony Gormley

Est largement acclamé pour ses sculptures, installations et œuvres d’art public qui explorent la relation entre le corps humain et l’espace. Son travail a développé le potentiel ouvert par la sculpture depuis les années 1960 à travers un engagement critique avec son propre corps et celui des autres, confrontant ainsi des questions fondamentales sur la place des êtres humains dans la nature et le cosmos. Gormley tente continuellement d’identifier l’espace de l’art comme un lieu de devenir où de nouveaux comportements, pensées et émotions peuvent émerger.

Andreas Mayer-Brennenstuhl

Né en 1957 à Heilbronn, Baden-Württemberg.

Artiste libre, professeur d’université, auteur, artiviste, art-thérapeute certifié.

Il a étudié à l’Université d’Art et de Design de Nürtingen auprès des professeurs K.H. Türk et G. Dreher, ainsi qu’à l’Académie nationale des Beaux-Arts de Stuttgart auprès du professeur Micha Ullman.

Depuis 1985, il organise des expositions et participe à des expositions collectives en Allemagne et à l’étranger.

Ses travaux portent principalement sur les installations, les actions et les interventions dans des contextes artistiques et sociaux, ainsi que sur des projets participatifs et des collaborations.

Cao Yu

Née en 1988 au Liaoning, Chine. Vit et travaille à Pékin, Chine

La pratique artistique unique de Cao Yu explore courageusement des questions telles que le corps, le genre et l’identité. Utilisant son propre corps pour repousser les limites, elle s’exprime avec clarté et force pour elle-même et pour la nouvelle génération d’artistes. Ses œuvres défient les normes sociales et offrent une nouvelle interprétation des problématiques féminines contemporaines. Dans ce processus, cette artiste à l’âme libre et à l’esprit déterminé nous ouvre de nouvelles possibilités.

Chen Zhen

(1955-2000)est un artiste-plasticien chinois. Plaçant le corps, la maladie et la médecine chinoise au cœur de son travail, Chen Zhen a exploré, tout au long de sa vie, les relations entre matière et esprit, collectif et individu, intériorité et extériorité. Issu d’une famille de médecins maîtrisant aussi bien l’anglais que le français, il s’est attaché, par le biais de son œuvre, à connecter la pensée chinoise traditionnelle à la culture occidentale. À travers ses créations, et notamment ses installations singulièrement composites, Chen Zhen a forgé des liens philosophiques et sensibles, unissant la modernité occidentale aux traditions d’une Chine confucéenne et maoïste.

Du Zhenjun

Né en 1961, formé à la peinture et à la sculpture aux Instituts des Arts et Métiers de Shanghai et à l’École des Beaux-Arts de l’Université de Shanghai, il obtient un master de l’École Régionale des Beaux-Arts de Rennes (France) en 1999. Malgré sa formation classique, Du devient l’un des premiers artistes à intégrer les technologies numériques dans des œuvres d’art, créant des installations interactives et décrivant les médias numériques comme « un moyen de travailler sur la dimension de pouvoir inhérente à une société d’information et de nouvelles technologies ». Ses œuvres explorent les thèmes de « l’Homme moderne » et de la tragédie humaine. Il met notamment en lumière la frénésie des comportements humains face à la souffrance et aux défis, tentant de transmettre ce qu’il appelle « la condition humaine universelle »

Felicitas et Armando

Ont tous deux grandi dans des environnements culturellement déplacées. D’une part, Felicitas a grandi à Paris, dans un foyer sino-allemand, tandis qu’Armando est né dans une famille italienne basée à Columbus, dans l’Ohio. Tous deux ont suivi un cours de cinéma au lycée, ce qui les a amenés à développer une passion pour le cinéma. Ils se sont rencontrés en 2013, alors qu’ils étudiaient à la New York Film Academy, dont ils ont obtenu leur diplôme en 2016 avec un Bachelor of Fine Arts en réalisation. Bien qu’ils aient étudié la réalisation de films, ils avaient un talent pour la technique et travaillaient souvent ensemble sur une grande variété de projets, Armando étant généralement

technicien en éclairage et Felicitas assistante caméra.

Harald Kröner

Né en 1962.

1984 – 90 Études à l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart auprès de Rudolf Schoofs. 1994 Fondation artistique du Bade-Wurtemberg.

2002/03 Bourse d’atelier Fondation Bartels, Bâle.

2005/06 Cité Internationale des Arts, Paris.

Romain Ventura

Puise ses themes et ses outils dans les flux et mutations de nos vies modernes. Sa peinture prend pour base des photos captées avec son telephone portable. Ses proches ou des inconnus, travailleurs ou S.D.F., saisis dans leurs vies quotidienne, essentiellement dans des intérieurs ou paysages urbains. Ensuite, vient le travail a l’atelier. La peinture a l’huile. Avec son temps long de reflexion, d’analyse, de corps a corps physique, de sublimation du reel. Jeux des cadrages, fractures du motif, effet de lumières: la peinture de Romain Ventura révèle la banalité de nos vies et nos solitudes numérique multipliées a l’heure de la mondialisation. Révélateur de l’envers des choses, de leurs noirceur et beauté cachées.

Santo Tolone

Né en 1979 à Côme, il a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Brera à Milan. Sa formation a été largement marquée par son engagement prolongé avec le Isola Art Center à Milan, une organisation communautaire autogérée par des artistes. La pratique artistique et curatoriale de Santo explore les échanges, les interactions, les rencontres dialectiques ainsi que la collaboration avec d’autres artistes. Son exposition « L’Indiano in giardino » (L’Indien dans le jardin), ou « En entrant dans l’exposition, vous considérez cette exposition collective d’un artiste que vous ne connaissez pas nommé M. Rossi », s’est déployée dans tout le quartier d’Isola. En 2008, après cinq ans de collaboration avec l’artiste Matteo Mascheroni sous le nom de Santomatteo, Santo a commencé à travailler indépendamment. À travers des interventions mêlant vidéo, photographie, installation et sculpture, sa pratique tente globalement de retracer le cheminement de la construction mentale à la signification, et du schéma à la réalisation, devenant ainsi l’inverse de l’abstraction.

Shu Rui

Née à Suzhou, Chine, elle vit et travaille à Limoges et Paris après avoir obtenu son diplôme de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges.

Sa manière de peindre est plus ou moins influencée par l’environnement global, en particulier par les différentes habitudes de visionnage des médias, elle présente souvent une caractéristique instable : ni sujet de création fixe ni objet de recherche défini, même les arrière-plans pouvaient être omis.

Elle dépeint des choses avec une approche morcelée et décentralisée du réalisme. Son travail combine à la fois une dimension autobiographique et une démarche documentaire. Elle se consacre principalement à dépeindre – au sens de « raconter » – les objets que elle possède : ses vêtements, ses sacs, son fer à repasser, ses livres, son téléphone portable, ses aliments et les emballages des produits que elle a consommé. Elle les représente avec une sorte de vénération, copiant les images des emballages comme si elle reproduisait l’œuvre d’un grand maître.

Wang Tianyu

Wang Tianyu née en Chine en 1997, elle est basée à Lausanne, en Suisse, et à Paris, en France. Son travail s’articule autour des expériences corporelles et des phénomènes de conscience, prenant comme point de départ les inconforts du quotidien pour évoluer vers le surréalisme et le fantastique, parfois même vers des directions grotesques. Cette démarche vise à perturber et à dissoudre les propriétés et fonctions inhérentes aux choses, tant d’un point de vue visuel que narratif, en utilisant le banal pour questionner le banal.

Dans sa pratique photographique, l’action devient un événement narratif, et les images en découlent. À travers ces « nouvelles actions photographiques », elle oppose ce qu’elle désapprouve à ce qu’elle soutient. Son œuvre se déploie dans les interstices entre mémoire, expérience et imagination, créant des récits fluides aux significations multiples, caractérisés par une imagerie sincère. Dans ses travaux,

la photographie constitue cet espace de passage entre les sphères internes et externes. Elle relie les expériences personnelles à l’histoire collective à travers ce processus, transformant la conscience individuelle en conscience partagée. Ses créations sont profondément influencées par le folklore de sa ville natale, ainsi que par l’histoire de l’art et la psychologie.

Yang Jiechang

Est un artiste contemporain chinois, né en 1956 à Guangdong , il vit et travaille à Paris et à Heidelberg. Il formé dès l’enfance à la calligraphie et la peinture traditionnelle chinoise, est diplômé de l’Académie des beaux-arts de Guangzhou. Invité à exposer au Centre Pompidou en 1989, il s’installe définitivement en France. Il est reconnu pour ses œuvres mêlant couches d’encre, céramique et sculpture, explorant les bouleversements politiques et philosophiques.

espace temps

espace temps est un organisme qui se situe au coeur de Paris, à proximité du Centre Pompidou. Il est dédié à l’organisation d’expositions et d’événements de recherche, tout en favorisant les rencontres et les échanges.

98 rue Quincampoix 75003 Paris

Du mercredi au vendredi 14h – 19h

Le samedi 11h – 19h

espacetempsart@gmail.com